I classici della letteratura italiana e straniera a fumetti

di Flavia Forestieri e Beatrice Corti

Sono molti i titoli della grande letteratura che vengono adattati e prendono nuovamente vita in film, serie tv, libri illustrati e fumetti. Può un graphic novel rendere in pieno la forza originaria del romanzo e trasportare chi legge in quel mondo, offrendo a chi legge qualcosa di nuovo? Chi legge abitualmente romanzi e classici della letteratura a volte può guardare ai fumetti con un pizzico di sufficienza, pensando si tratti sempre e solo di letture leggere e spensierate. Invece il fumetto è un linguaggio espressivo complesso, e come tale capace di raccontare storie di diversi toni e di toccare la stessa profondità della letteratura.

Perché leggere un classico a fumetti?

«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire», scriveva Italo Calvino nelle Lezioni americane. Per questo sentiamo l’esigenza di leggerli e rileggerli ancora, sia nella loro forma originaria, sia in nuove trasposizioni e adattamenti.

In particolare, le opere letterarie che diventano graphic novel nascono dall’interpretazione visiva che autori e autrici danno del mondo e dei personaggi lì raccontati, cercando di dare una forma alle suggestioni legate alla lettura.

Sulla “fedeltà” di un adattamento, non solo a fumetti, rispetto all’opera originale si è sempre discusso, con risultati diversi. Il senso di un adattamento non è tanto riproporre pedissequamente il contenuto dell’originale, quanto la possibilità di offrire su un classico un nuovo punto di vista, in modo da valorizzarne l’attualità e la profondità.

I classici a fumetti di Tunué

Il nostro catalogo offre una vasta scelta di classici a fumetti, firmati da autori e autrici che hanno cercato di interpretare con il loro stile grafico e la loro sensibilità le opere originali. Mentre ai classici a fumetti per ragazzi e ragazze abbiamo dedicato un altro post, qui vi raccontiamo la nostra selezione di classici a fumetti tratti da romanzi per lettori e lettrici adulti.

Classici italiani

- La luna e i falò di Cesare Pavese

- Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi

- Canale Mussolini di Antonio Pennacchi

Classici stranieri

- Fahrenheit 451 di Ray Bradbury

- Il grande Gatsby di F.S. Fitzgerald

e, infine, firmati dallo straordinario Peter Kuper - Cuore di tenebra di Joseph Conrad

- La metamorfosi di Franz Kafka

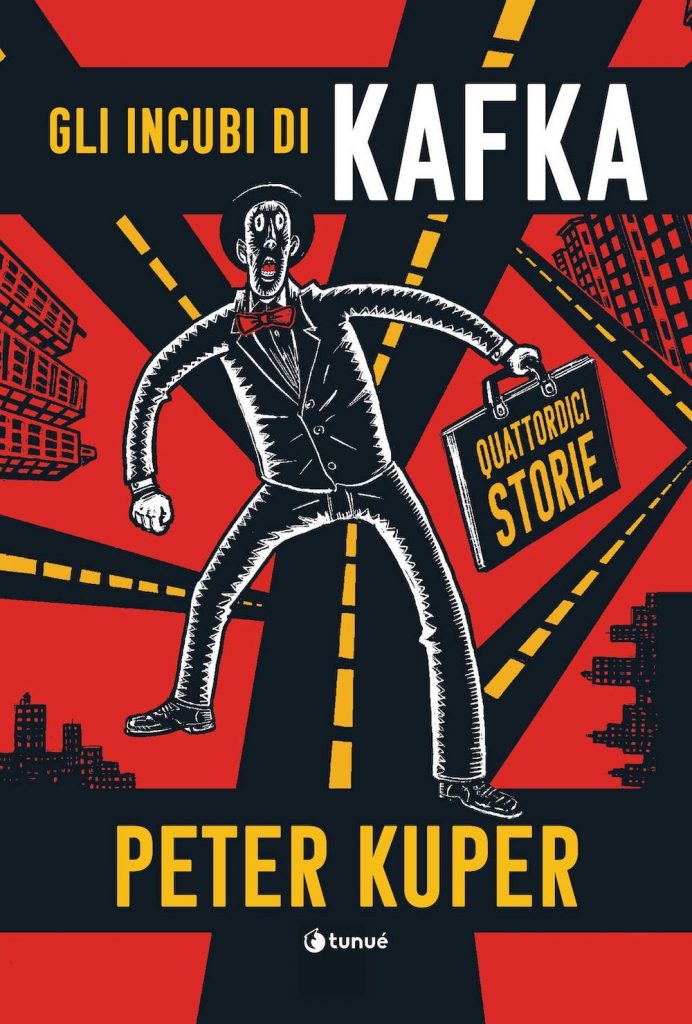

- Gli incubi di Kafka

I classici a fumetti, raccontati uno per uno

Qui di seguito vi raccontiamo i nostri classici a fumetti, indicando quali sono gli aspetti che gli autori degli adattamenti hanno scelto di valorizzare pur lavorando con il massimo rispetto dell’opera di partenza.

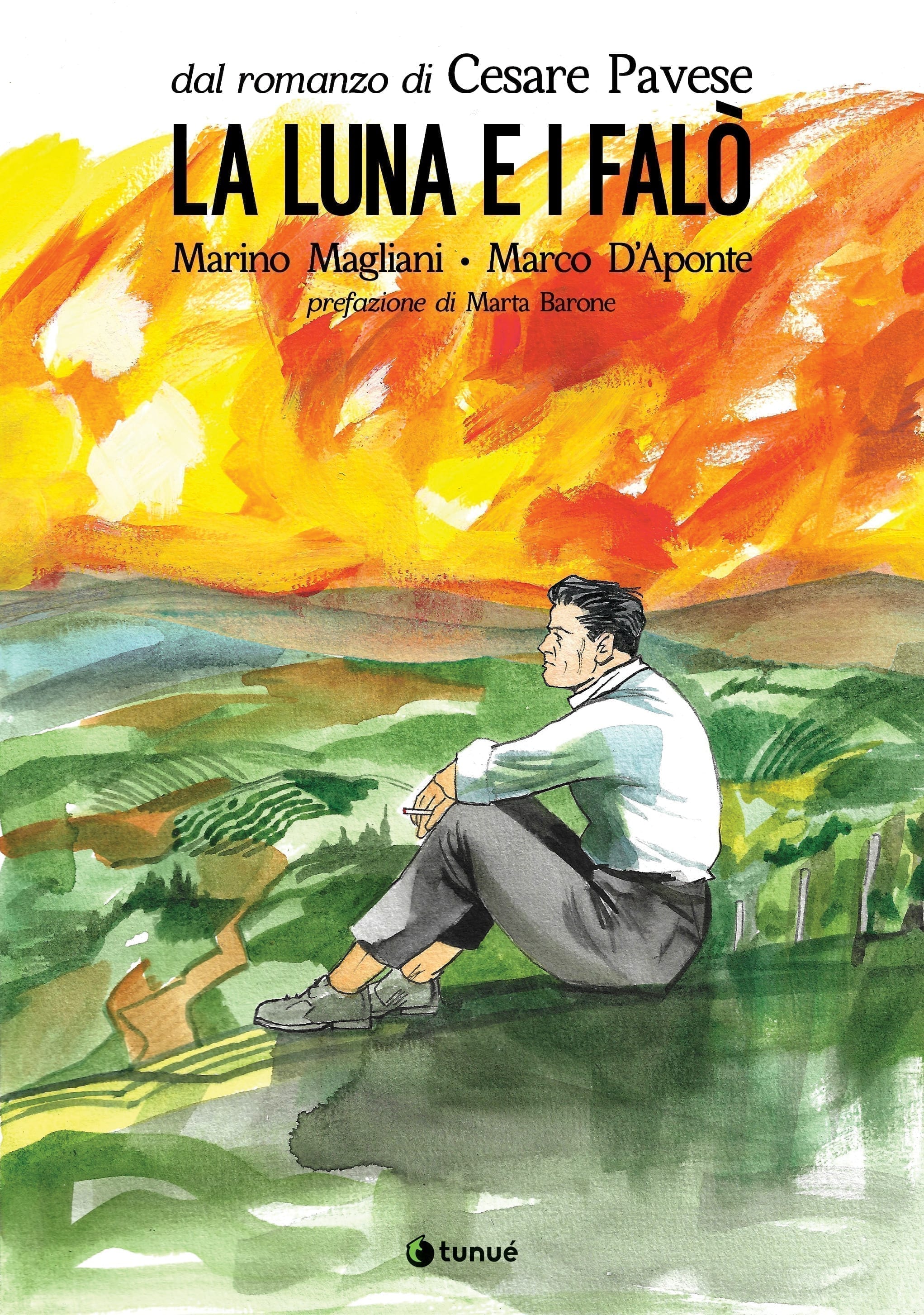

La luna e i Falò

La luna e i falò è l’ultimo romanzo di Cesare Pavese prima del suo suicidio 27 agosto del 1950. È uno dei testi in cui Pavese maggiormente tratta quei temi che gli erano sempre stati cari fin dalle primissime poesie di Lavorare stanca. Parla del ritorno a casa, della ricerca di sé stessi attraverso la memoria dei luoghi d’infanzia e del significato simbolico degli elementi ancestrali come la luna e il fuoco dei falò.

Nel romanzo il protagonista Anguilla torna al suo paese d’origine, Santo Stefano Belbo a quarant’anni, dopo aver fatto fortuna in America. Da ragazzino “bastardo” povero, allevato da una famiglia adottiva, torna ora da ricco vincitore, senza ancora aver trovato le sue vere radici. Verrà accompagnato in questo viaggio di ricerca della sua terra dal suo amico di infanzia Nuto e da un bambino storpio, Cinto, che gli ricorda molto sé stesso da piccolo.

In realtà la storia di Anguilla è molto simile alla storia di Pavese stesso, originario di Santo Stefano Belbo e con una forte tensione a quel paese di campagna, rispetto alla Torino in cui non si sentì mai sé stesso. Gli autori del graphic novel Marco D’aponte e Marino Magliani partono da questa corrispondenza biografica per creare un fumetto che integri la storia del romanzo a quella personale di Pavese.

I due lavorano soprattutto sui colori e sulle tinte forti. Le immagini del romanzo, la luna, i falò, la terra, i campi, i vigneti, la violenza e l’asprezza della campagna, prendono vita grazie agli acquerelli di Marco D’Aponte. Sono colori accesi, vividissimi, che colgono il realismo simbolico di Pavese e lo riportano su carta.

Il tutto viene alternato invece al bianco e nero che invece racconta la storia parallela degli ultimi giorni di Pavese, che si congeda dal mondo proprio dopo aver scritto quest’ultimo romanzo. Il verde delle colline, contrapposto al rosso del sangue e del fuoco, che torna sempre, come un avvertimento della tragedia che incombe.

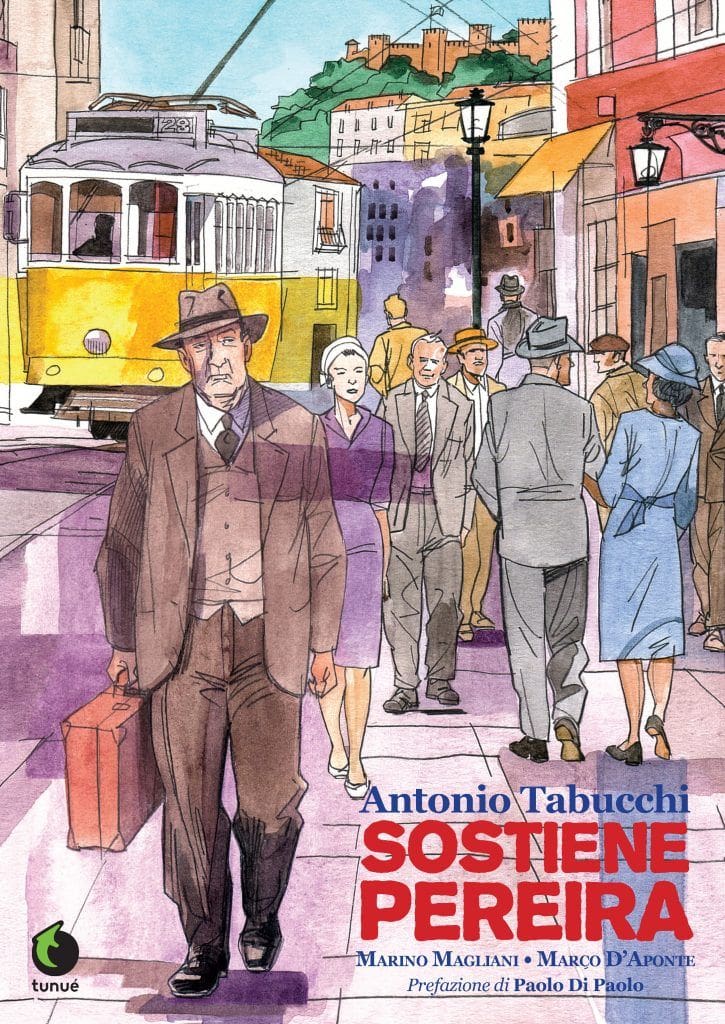

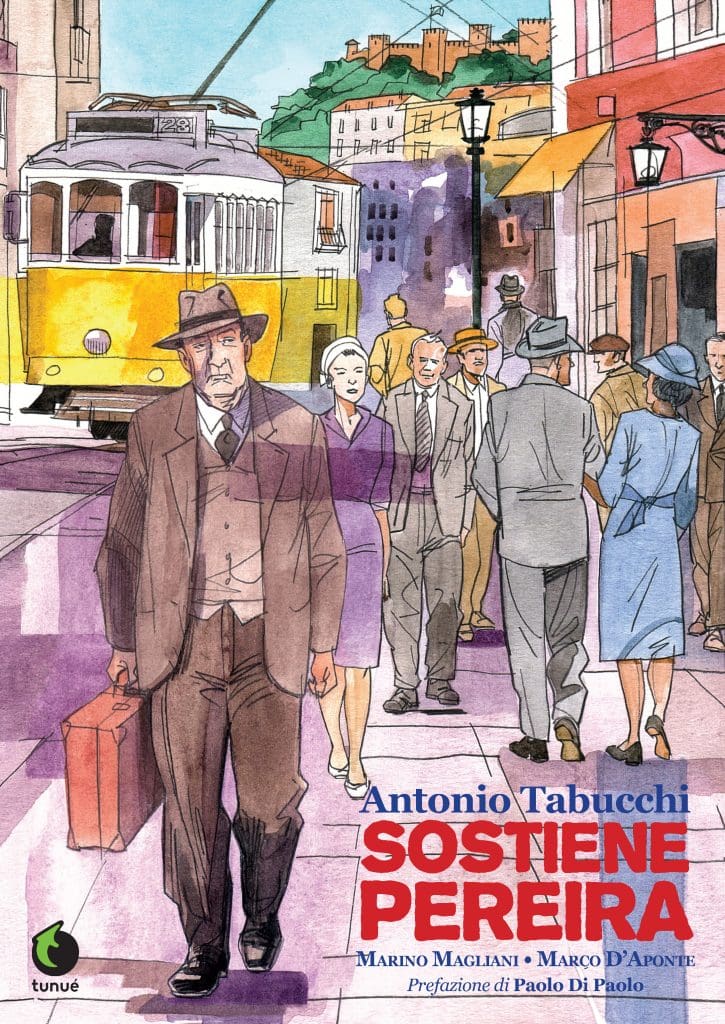

Sostiene Pereira

Sostiene Pereira è un romanzo di Antonio Tabucchi del 1994, vincitore del premio Campiello e del premio Viareggio. Un classico moderno, a cavallo tra il romanzo di formazione, il romanzo storico e quello psicologico, che a partire dalla figura del protagonista Pereira, racconta la storia del Portogallo durante il regime salazariano.

Siamo nel 1938, e Pereira è un giornalista del Lisboa che ha abbandonato la cronaca nera per occuparsi della pagina culturale. È stanco e apatico e sembra vivere completamente fuori dal suo paese. A dargli un nuovo stimolo sarà un giovane anarchico, idealista ed energico, che gli aprirà gli occhi sulla situazione che sta vivendo il Portogallo, infondendogli nuova linfa vitale.

Marino Magliani e Marco D’Aponte hanno lavorato all’adattamento con grande rispetto. Come Magliani ha dichiarato in un’intervista, aveva parlato di questo adattamento allo stesso Tabucchi, prima della sua scomparsa, assicurandogli la volontà di rimanere quanto più fedele possibile al testo originale.

Lo stile grafico e scelta di lavorare ad acquerello servono inoltre a trasferire alle ambientazioni e ai personaggi particolari significati simbolici: troviamo il cielo azzurro di Lisbona e l’arancione e il giallo dei personaggi femminili, disegnati con tratti morbidi in contrasto con l’asprezza delle fisionomie dei soldati.

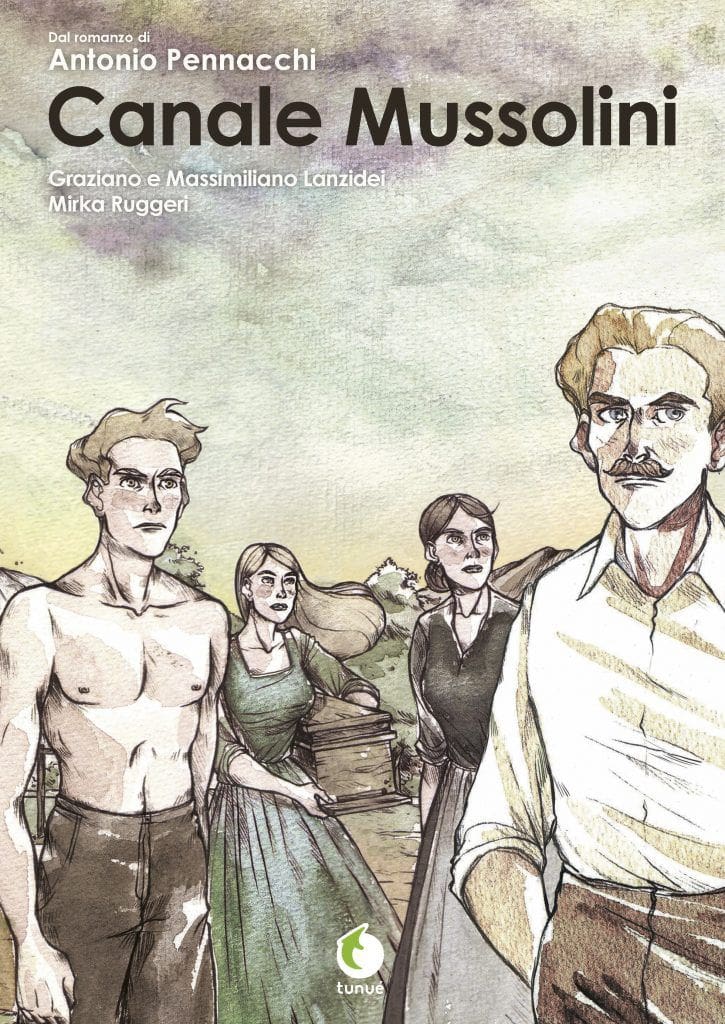

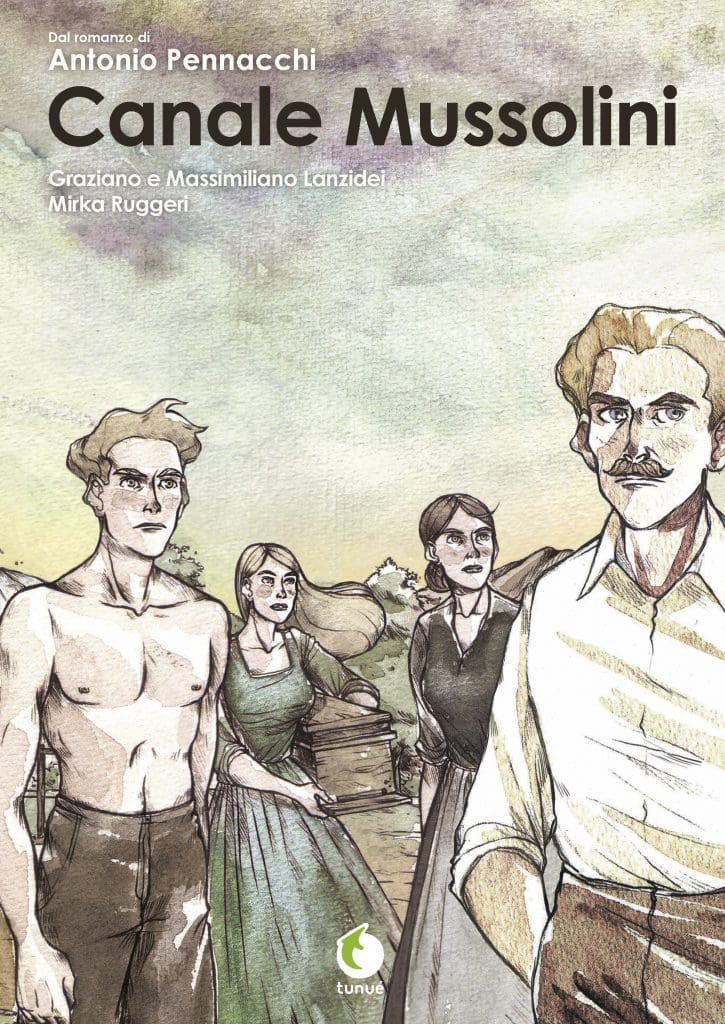

Canale Mussolini

Premio Strega 2010, Canale Mussolini è il romanzo di Antonio Pennacchi che racconta la storia della famiglia Peruzzi durante gli anni del fascismo in Italia. Il Canale Mussolini era il canale principale della bonifica della palude dell’Agro Pontino dove nascerà nel 1932 Latina. La storia della famiglia e quella della bonifica si intrecciano alle vicende politiche italiane e ne scaturisce un romanzo familiare e politico.

Originaria della Pianura Padana, la famiglia emiliana Peruzzi, emigra nel Lazio nei poderi 516 e 517 dell’Opera Nazionale Combattenti nell’Agro Pontino, in seguito all’inasprimento delle politiche economiche del nuovo governo Mussolini. Le vicende, narrate in prima persona da un misterioso protagonista, raccontano una vera e propria epopea familiare con tantissimi personaggi, scritta perlopiù con un linguaggio basso e usando il dialetto dei coloni, il venetopontino.

Vista la struttura complessa del romanzo originale, in accordo con l’autore del romanzo Massimiliano e Graziano Lanzidei compiono un’operazione radicale, scegliendo di raccontare la vicenda in ordine cronologico, con dei piccoli flash forward all’inizio di ogni capitolo.

Una costruzione narrativa, che permette di poter seguire la storia e innamorarsi dei personaggi e dell’atmosfera di uno dei più importanti romanzi del dopoguerra. Completa il lavoro il disegno asciutto di Mirka Ruggieri, che ha saputo ricreare il grigiore degli ambienti e trasmettere le emozioni dei protagonisti.

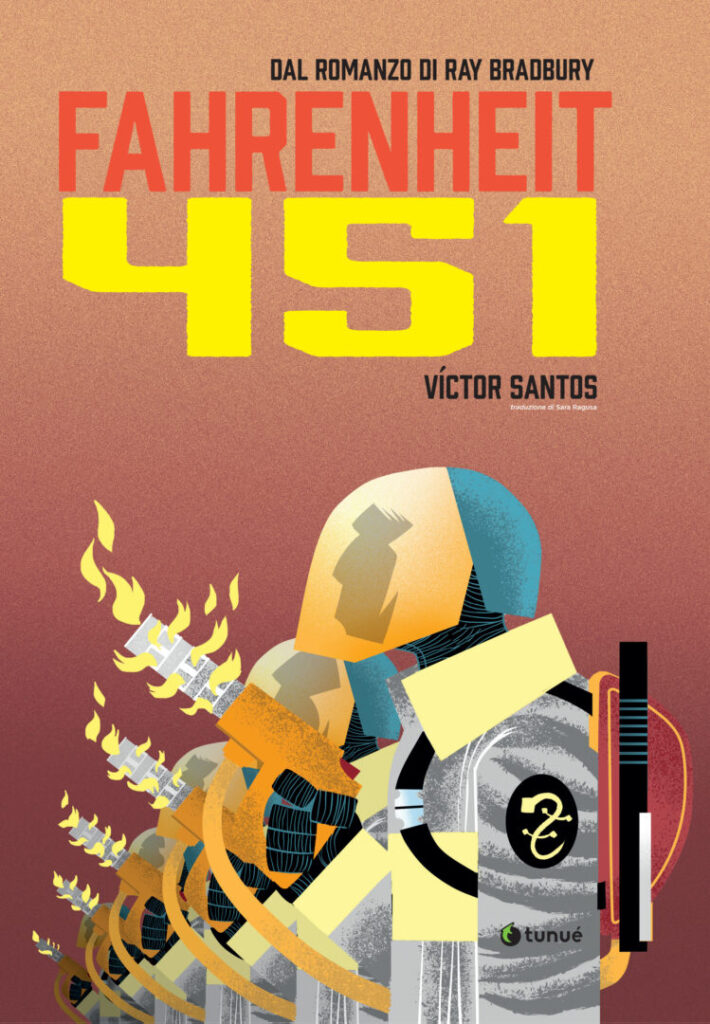

Fahrenheit 451

Inserendosi nella tradizione delle opere di fantascienza che si occupano di futuri distopici, come Il mondo nuovo (1932) di Aldous Huxley o 1984 (1948) di George Orwell, Ray Bradbury pubblicò nel 1953 Fahrenheit 451, che grazie anche alla trasposizione cinematografica del 1966 firmata da François Truffaut da allora è diventato un classico di questo genere.

Fahrenheit 451 racconta un futuro non troppo lontano in cui l’informazione, e in particolari i libri, sono controllati e censurati dal governo, tanto che il corpo dei pompieri non opera più per prevenire gli incendi ma per mettere al rogo i libri proibiti (che sono la maggior parte). Gli unici volumi permessi sono i libretti delle istruzioni e i giornali sportivi o comici, mentre la popolazione viene intrattenuta per la maggior parte dai programmi della televisione, schermi giganteschi che ricoprono intere pareti delle case.

Il protagonista è Guy Montag, un pompiere che inizia a dubitare del proprio lavoro quando incontra la sua vicina di casa, una ragazza di diciassette anni di nome Clarisse McClellan. L’incontro con una persona che preferisce bruciare insieme ai suoi libri piuttosto che uscire di casa spinge l’uomo a chiedersi perché la gente sacrifichi così tanto pur di leggere, e questo lo porta a rubare dei libri per sé e a contattare un vecchio professore per cercare di ribellarsi. Scoperto dai colleghi, fugge dopo aver ucciso il suo caposquadra e si unisce a un gruppo di ribelli, giusto in tempo per vedere la città scomparire sotto le bombe.

Victor Santos ha scelto per questo adattamento uno stile molto incisivo: colpisce particolarmente il contrasto tra i colori scuri e neutri che riempiono le pagine e il calore brillante delle fiamme, che occupano prepotenti lo spazio ogni volta che appaiono. Il graphic novel è in grado di rendere attuale una storia che di per sé lo è già, con riferimenti al consumo senza pensieri dei media televisivi, l’abuso di psicofarmaci e la giustificazione della censura per il “bene superiore”, offrendo una critica pungente sulla propaganda e un avvertimento a chi legge, che hanno il compito di salvaguardare il patrimonio dei libri e proteggerlo dai possibili roghi che potrebbero spuntare (o sono già avvenuti) ovunque e in qualsiasi momento.

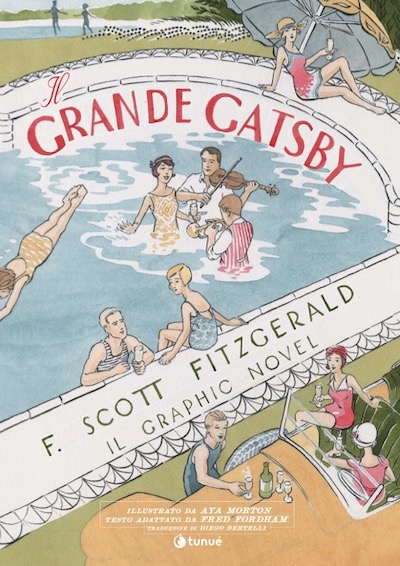

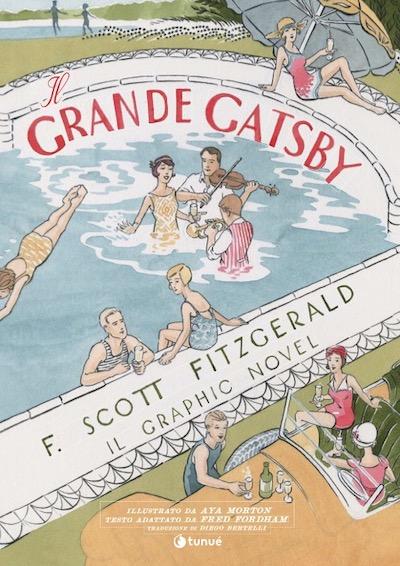

Il grande Gatsby

Considerato il manifesto dei ruggenti anni Venti, Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald racconta la storia del misterioso e ambiguo Jay Gatsby, il classico self-made man arricchitosi in maniera sospetta, che simboleggia miti e contraddizioni del sogno americano.

A narrare la storia è Nick Carraway, un agente di borsa che vive in un piccolo villino accanto alla sfarzosa villa dell’eccentrico Gatsby. Quest’ultimo, tanto elegante quanto schivo, è solito tenere nella sua proprietà feste esagerate a cui partecipa la società ricca e benestante di Long Island.

Sono molte le voci che girano su Gatsby e sull’origine della sua ricchezza. Il suo vero nome è James Gatz, nato in un’umile famiglia di contadini del North Dakota e fuggito per cercare fortuna. Entrato in contatto con il lussuoso mondo dell’alta borghesia lavorando sullo yacht del ricco Dan Cody, sceglie di cambiare nome in Jay Gatsby.

Poco prima della partenza per il fronte della Prima guerra mondiale, Jay conosce la bella ereditiera Daisy Fay e se ne innamora perdutamente. I due giovani si giurano fedeltà, ma al ritorno dalla guerra Jay scopre Daisy sposata ad un famoso giocatore di polo, Tom Buchanan.

Da quel momento il grande obiettivo di vita di Gatsby diventa quello di riconquistare la donna amata, facendo sfoggio del suo stile di vita e delle sue ricchezze.

Oltre a raccontare il tramonto del sogno americano, nell’adattamento di Fred Fordham e Aya Morton Il grande Gatsby parla di solitudine, della disperata voglia di voler essere accettati e soprattutto del desiderio di piacere a tutti ad ogni costo, ignorando chi ci apprezza per come siamo.

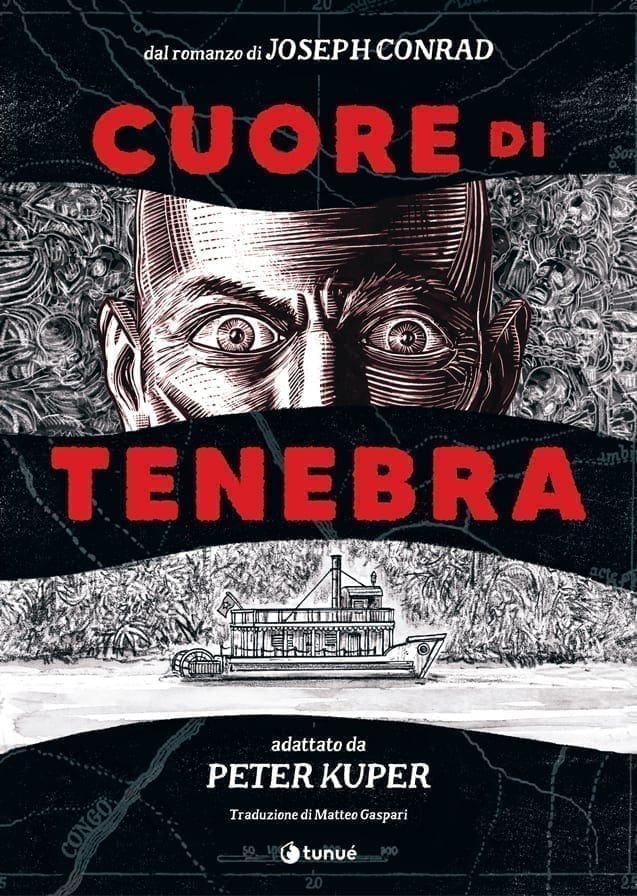

Cuore di tenebra

Il classico della letteratura mondiale di Joseph Conrad Cuore di tenebra ha ispirato più volte adattamenti di vario genere. Il più famoso è il film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola del 1979, che si ispira alla vicenda per trasportarla negli anni della guerra in Vietnam. Il testo originale, criticato aspramente per la fortissima componente razzista, è stato più volte screditato anche a livello letterario. Proprio da qui parte il lavoro di Peter Kuper.

Nell’Inghilterra del XIX secolo, il capitano Marlowe, a bordo dello yacht Nellie attraccato a Londra, racconta la storia di come è risalito per il fiume Congo con l’obiettivo di trovare il signor Kurtz, uno dei migliori commercianti d’avorio dell’epoca che ha fatto perdere le proprie tracce. Scoprirà che Kurtz, ormai gravemente malato, ha soggiogato una piccola comunità d’indigeni divenendone la loro divinità.

Il romanzo originale racconta la brutalità del colonialismo inglese senza mai criticarlo apertamente, il divario tra neri e bianchi, la schiavitù e, non ultimo, la follia a cui porta questo sfruttamento di anime. Per far emergere questa tematica, molto più vicina alla sensibilità moderna, Kuper ha lavorato all’adattamento solo dopo aver approfondito l’argomento dello sfruttamento della schiavitù attraverso saggi, testi critici e documentari che riportavano anche il punto di vista delle vittime.

Lavorando con meticolosità per far emergere questo tipo di scenario, scegliendo una cifra grafica fatta di neri e grigi, tratti netti e asciutti, riesce a rendere l’ambientazione di un’Africa misteriosa e minacciosa e la violenza senza speranza di cui la storia dei personaggi è tragicamente segnata.

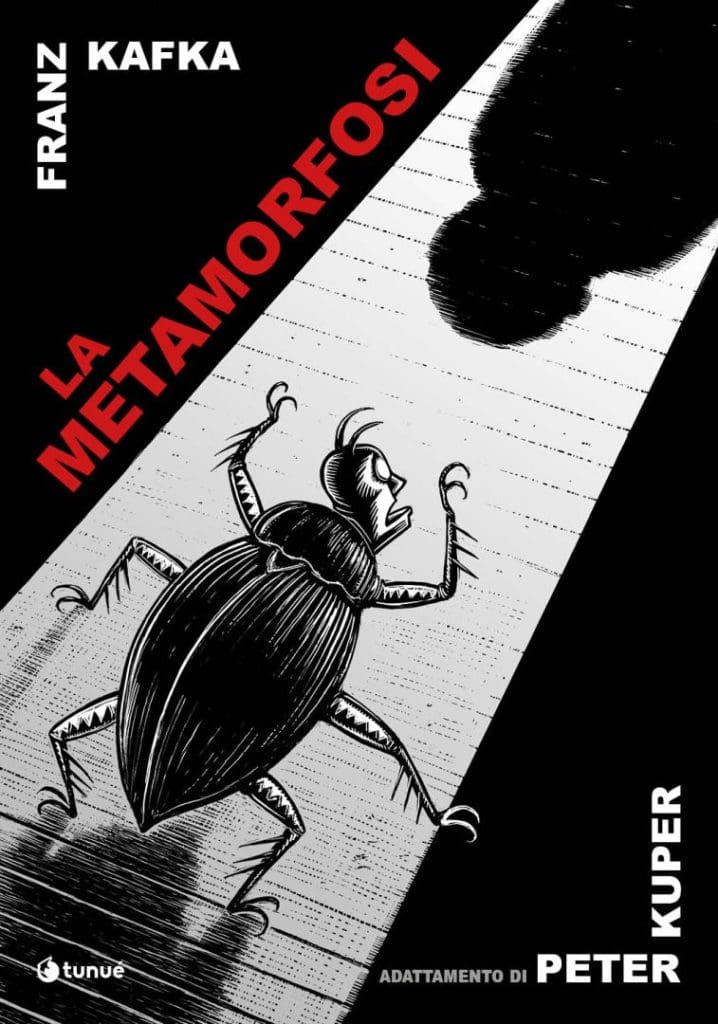

La metamorfosi

Il racconto più famoso di Franz Kafka, La metamorfosi racconta della trasformazione di Gregor Samsa, un commesso viaggiatore che una mattina si sveglia e non riesce ad alzarsi dal letto, per poi scoprire di esser diventato una blatta gigantesca.

All’inizio accudito dai genitori e dalla sorella, per i quali si è sacrificato e ha accettato un lavoro terribile, a mano a mano che i giorni passano senza portare alcuno miglioramento, Gregor viene abbandonato sempre di più a sé stesso, finché non decide di lasciarsi morire.

Pubblicato per la prima volta nel 1915, il racconto affronta temi come l’emarginazione del diverso e la complessità dei rapporti familiari, ma anche l’idea amara che il capitalismo ci renda tutti facilmente rimpiazzabili e che la società così modellata non sia fatta misura d’uomo, ma si fondi sulle apparenze.

Il forte senso di straniamento e alienazione è reso da Peter Kuper attraverso un’accurata ricerca stilistica. L’autore racconta di essersi ispirato a Dreams of the Rarebit Fiend di Winsor McCay, strisce a fumetti pubblicate nei primi anni del Novecento sull’Evening Telegram di New York, in cui i personaggi sono intrappolati in sogni sempre più surreali, da cui si salvano grazie al risveglio. Kuper ha voluto riprendere quello stile cupo, quasi gotico, di disegno, per confezionare una realtà che sembra rivolgersi contro chi la abita. L’insetto in cui Gregor si trasforma conserva qualche caratteristica antropomorfa, ma è indubbiamente diverso, e così è percepito dagli altri personaggi, che si scordano gradualmente della sua umanità per arrivare alla fine a considerarlo solo come un parassita.

Gli incubi di Kafka

Quando Peter Kuper incontrò per la prima volta i racconti di Franz Kafka li trovò inquietanti, un’esperienza abbastanza comune per chi è costretto a leggerlo in età scolare. Tuttavia, grazie alla lettura ad alta voce fatta da un amico imparò ad apprezzare il lato surreale, quasi comico, che emergeva dalle reazioni dei personaggi davanti alle situazioni assurde in cui si trovavano.

Convinto che il linguaggio del fumetto sia ideale per presentare questo mondo surreale e i sentimenti contrastanti di angoscia e umorismo che spesso si ritrovano nelle storie dello scrittore ceco, ne Gli incubi di Kafka Kuper ha adattato quindici racconti brevi, la maggior parte dei quali pubblicati postumi da un amico dell’autore, Max Brod.

I protagonisti di queste storie sono molto diversi tra di loro: un uomo preistorico, un topo rinchiuso in un labirinto, un filosofo fallito, una talpa che scava la sua tana in modo da farla diventare una fortezza impenetrabile. Da una tale varietà di personaggi e trame non ci si aspetterebbe una grande coesione, eppure tutte queste storie hanno in comune la situazione dei propri attori, che in un modo o nell’altro sono intrappolati nella loro condizione attuale e si interrogano sul fatto di dover scappare o meno.

Il più delle volte, tuttavia, questa domanda è inutile: è ormai troppo tardi, e l’alternativa è tra il rassegnarsi o andare incontro a una fine violenta. E questo anche quando la situazione di stallo è spesso stata creata dai personaggi stessi: la talpa non riesce a godere della tana che ha costruito con tanta fatica per paura che qualcuno gliela invada, e quindi passa il suo tempo in un angolo a rimuginare e a farsi prendere dall’ansia. Ma altre volte l’impossibilità di migliorare la situazione viene dalla società, che guarda indifferente e crudele i più sfortunati.

È impossibile cambiare e migliorare. Unica eccezione è il primo racconto della raccolta, Viaggio in montagna, dove il dilemma viene risolto andando nella direzione opposta: il cambiamento avviene, e avviene grazie allo sforzo collettivo del gruppo e alla solidarietà umana.