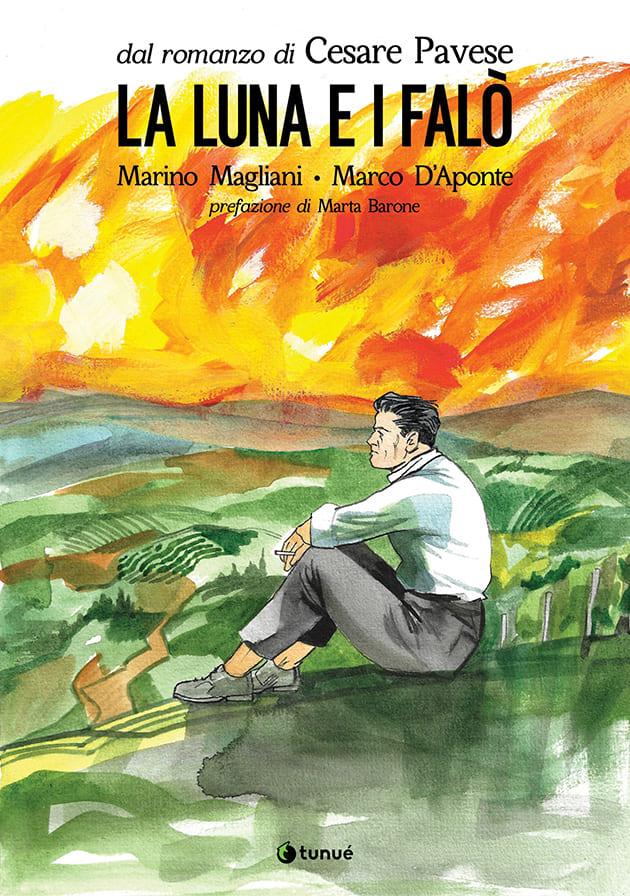

“La luna e i falò” di Cesare Pavese: “Un paese ci vuole” a cui tornare prima di andar via

L’ultimo romanzo di Cesare Pavese prima della morte: trama e riassunto nel graphic novel Tunué

«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti».

Cesare Pavese, La luna e i falò

Santo Stefano Belbo è il paese di cui parla Anguilla, alter ego di Cesare Pavese, nato in quel paesino delle sue amate Langhe. A quarant’anni, dopo aver fatto fortuna in America, il “bastardo” Anguilla torna a casa nel suo paese d’origine da uomo ricco, dando avvio all’ultimo romanzo dell’autore: La luna e i falò (1950).

Pavese scrive il libro di getto, in meno di due mesi. Sul suo Mestiere di vivere leggiamo il 9 novembre: «Finito La luna e i falò […]. È certo l’exploit più forte sin ora. Se risponde sei a posto. Hai concluso il ciclo storico del tuo tempo». Ha parlato di antifascismo e di Resistenza nei suoi romanzi precedenti e ora si trova a narrare del post Liberazione, completando effettivamente il “ciclo storico”.

La luna e i falò è il romanzo in cui si può parlare maggiormente di realismo simbolico, dove la luna, il sangue e la terra simboleggiano sempre altro, e quello in cui confluiscono tutti i temi più importanti per lui, tra cui il primo e il più cercato nelle sue opere: il ritorno e la memoria dei luoghi dell’infanzia.

La luna e i falò: riassunto della trama

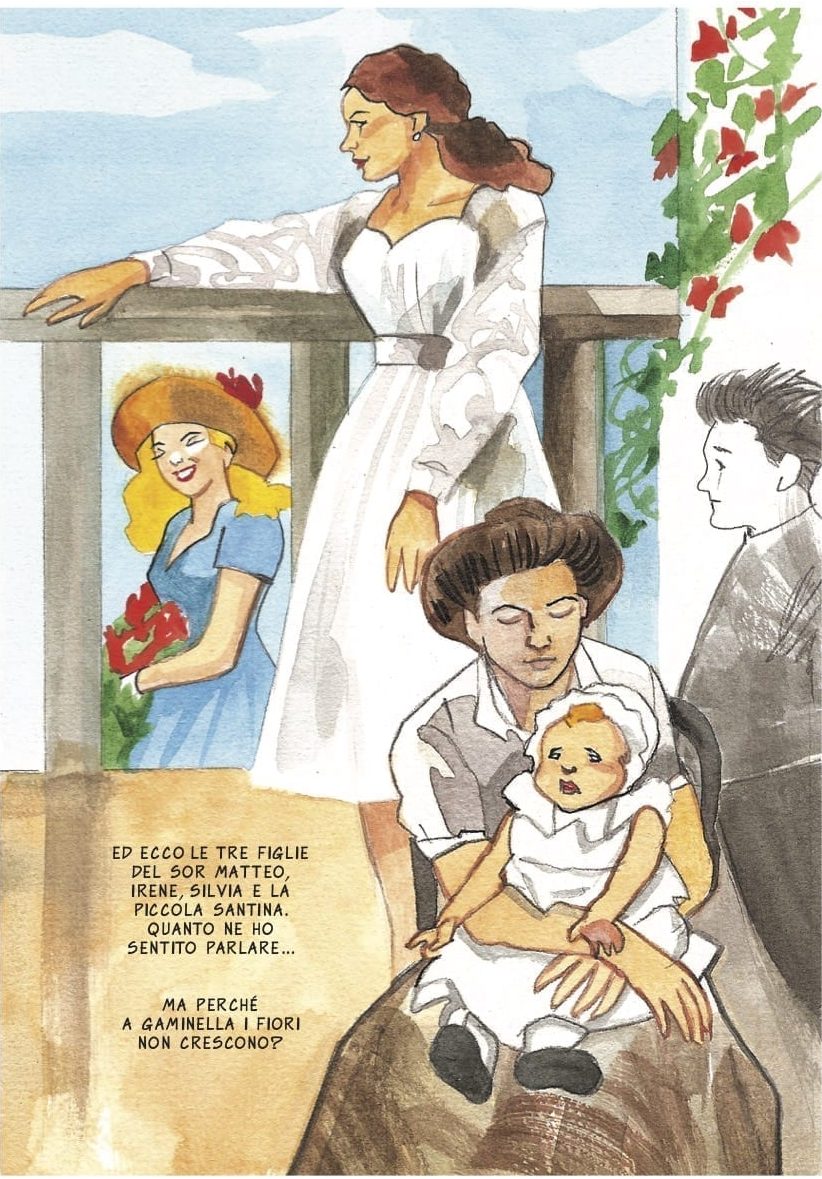

Dopo tanti anni passati in America ed aver fatto fortuna, Anguilla torna al suo paese natale, Santo Stefano Belbo, alla fine della guerra, dopo la Liberazione. Il “bastardo” Anguilla era stato abbandonato in fasce e adottato dai contadini Padrino e Virgilia, principalmente per le cinque lire mensili che spettavano a chi adottava. Era poi andato a lavorare giovanissimo, in seguito alla perdita della vigna di famiglia, nella fattoria della Mora, da sor Matteo e le sue tre figlie: Irene, Silvia e Santa.

Il paese che Anguilla si ritrova davanti è rimasto pressoché immutato, eppure tutto è diverso: gli stessi suoni, gli stessi odori ma le persone della sua infanzia non esistono più. È lui ad essere cambiato, ora che per tutti è “L’americano” colto e benestante. Anguilla ripercorre allora tutte le tappe della sua infanzia e della sua adolescenza e lo fa insieme all’amico falegname Nuto, che non si è mai spostato dal paese e che Anguilla ha sempre stimato e ammirato. Nuto gli racconta degli orrori della guerra contro i nazi-fascisti, che ha combattuto come Partigiano.

Durante i quindici giorni di permanenza, torna alla vecchia casa di Padrino e vi trova Valino con il figlio piccolo Cinto, malato e impossibilitato a lavorare. Subito si immedesima nel bambino, rivedendo sé stesso da piccolo e cerca di diventare quello che Nuto è stato per lui: un esempio e un sostegno. Tra i due si instaura una particolare amicizia e sarà da Anguilla che Cinto correrà quando il padre Valino ucciderà la nonna e la zia, dando fuoco alla fattoria.

Il romanzo si conclude con un doloroso svelamento. Nuto racconta ad Anguilla la fine delle tre sorelle della Mora. Irene ha sposato un uomo brutale e Silvia ha avuto una relazione fuori dal matrimonio ed è morta dando alla luce il frutto di questa relazione. Ma quello che sconvolge di più Anguilla è la sorte che è toccata a Santina, la figlia più piccola, che ha sempre amato in segreto: dopo essere stata amante e spia dei tedeschi, era diventata spia dei partigiani e una volta scoperta era stata uccisa e il corpo bruciato.

Il romanzo si conclude con un doloroso svelamento. Nuto racconta ad Anguilla la fine delle tre sorelle della Mora. Irene ha sposato un uomo brutale e Silvia ha avuto una relazione fuori dal matrimonio ed è morta dando alla luce il frutto di questa relazione. Ma quello che sconvolge di più Anguilla è la sorte che è toccata a Santina, la figlia più piccola, che ha sempre amato in segreto: dopo essere stata amante e spia dei tedeschi, era diventata spia dei partigiani e una volta scoperta era stata uccisa e il corpo bruciato.

I personaggi e i temi ne La luna e i falò

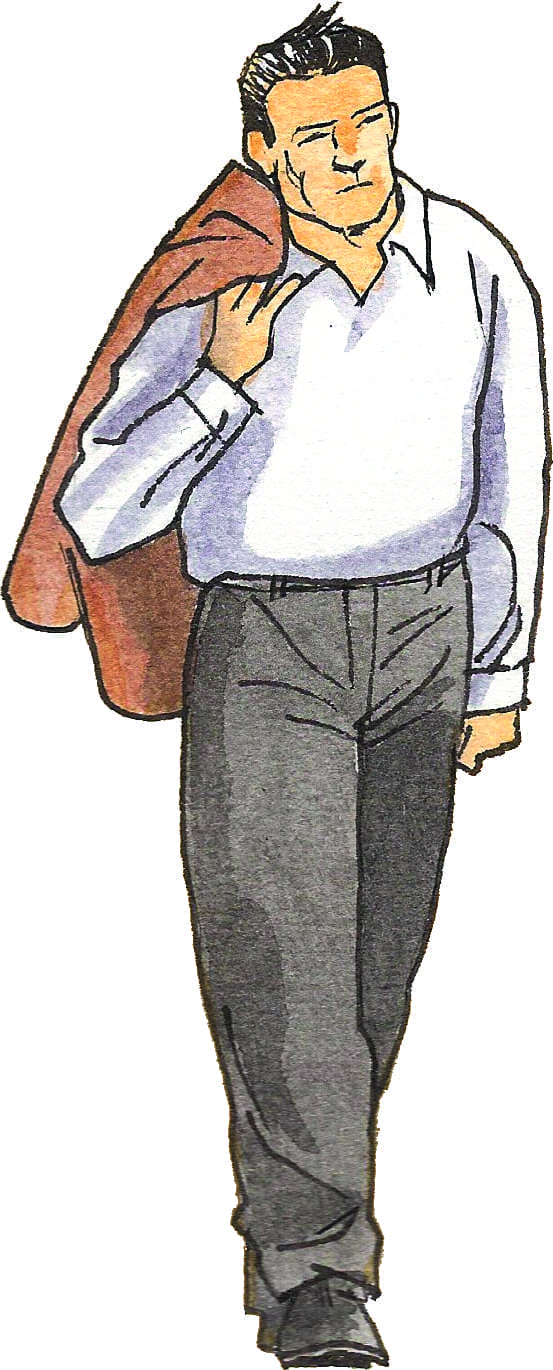

Il protagonista Anguilla-Cesare, come suggerisce il nome è un uomo sfuggente, dalla personalità inafferrabile. Si sente contemporaneamente molto vicino a tutto quello che succede, al suo paese e contemporaneamente estraneo. Ha viaggiato tanto ma non ha mai trovato nessun paesaggio come le sue Langhe, ma quando torna a casa, si rende conto che quella casa non è più sua.

Il protagonista Anguilla-Cesare, come suggerisce il nome è un uomo sfuggente, dalla personalità inafferrabile. Si sente contemporaneamente molto vicino a tutto quello che succede, al suo paese e contemporaneamente estraneo. Ha viaggiato tanto ma non ha mai trovato nessun paesaggio come le sue Langhe, ma quando torna a casa, si rende conto che quella casa non è più sua.

Il contraltare di Anguilla è Nuto-Pinolo. Lui, l’uomo che Anguilla ha sempre ammirato da bambino, che suonava il clarinetto e usciva sempre dal paese, è diventato invece quello radicato, fedele alla sua casa. Non è scappato dalla guerra come Anguilla, ma ha combattuto come Partigiano, portando il fardello della morte sulle spalle con grande resilienza. Rappresenta tutto quello che non sarà mai Anguilla.

Il contraltare di Anguilla è Nuto-Pinolo. Lui, l’uomo che Anguilla ha sempre ammirato da bambino, che suonava il clarinetto e usciva sempre dal paese, è diventato invece quello radicato, fedele alla sua casa. Non è scappato dalla guerra come Anguilla, ma ha combattuto come Partigiano, portando il fardello della morte sulle spalle con grande resilienza. Rappresenta tutto quello che non sarà mai Anguilla.

I temi che ricorrono in quest’opera sono gli stessi che ricorrono costantemente nel lavoro di Pavese, amplificati. La memoria, il viaggio e il

ritorno a casa, che erano già il centro della sua prima raccolta di poesie Lavorare stanca, ritornano nella figura di Anguilla. Lui, orfano perso che torna a casa, con il suo percorso della memoria, riattiva tutti i

miti e i simboli nascosti della vita dura e aspra di campagna: la luna che influenza i raccolti, il fuoco che fertilizza il terreno per l’anno successivo.

I simboli infantili però per il protagonista non possono più avere lo stesso valore. Il fuoco non è più propiziatorio e rigeneratore, ma serve per bruciare i cadaveri (come quello della povera Santa) e distrugge, come l’incendio appiccato da Valino. Il viaggio della memoria si rivela per Anguilla un impossibile viaggio di ritorno a casa, una casa a cui mai è appartenuto e mai apparterrà.

Il graphic novel de La luna e i falò: il simbolismo disegnato

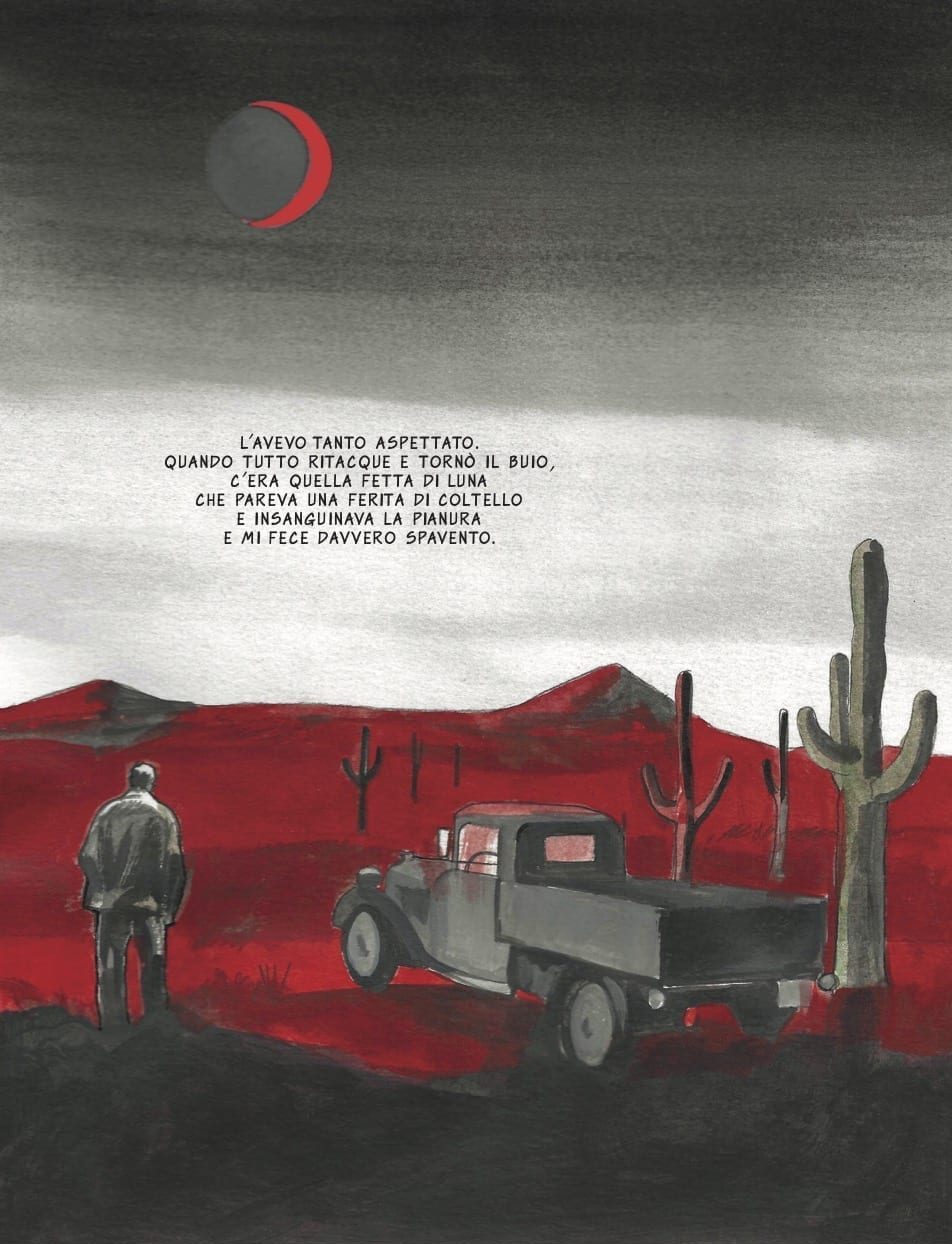

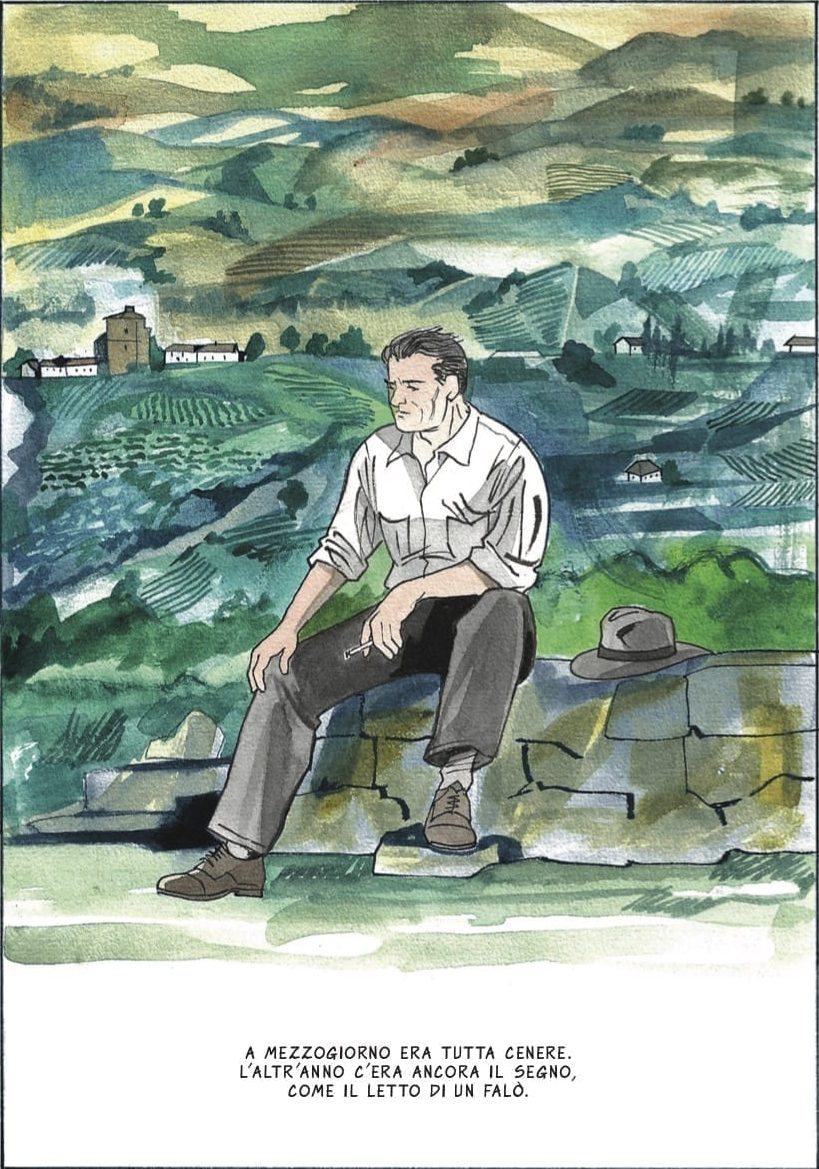

Le immagini del romanzo, a partire da quelle contenute nel titolo della luna e dei falò, la terra, i campi, i vigneti, la violenza e l’asprezza della campagna, prendono vita grazie agli acquerelli di Marco D’Aponte. Sono colori accesi, vividissimi, che colgono il realismo simbolico di Pavese e lo riportano su carta.

Il verde delle colline, contrapposto al rosso del sangue e del fuoco, che torna sempre, come un avvertimento della tragedia che incombe (l’incendio della casa di Cinto).

Il tutto viene alternato invece al bianco e nero che racconta la storia parallela degli ultimi giorni di Pavese, che si congeda dal mondo proprio dopo aver scritto quest’ultimo romanzo.

Il tutto viene alternato invece al bianco e nero che racconta la storia parallela degli ultimi giorni di Pavese, che si congeda dal mondo proprio dopo aver scritto quest’ultimo romanzo.

LEGGI ANCHE: Il suicidio di Cesare Pavese e “La luna e i falò”: gli ultimi giorni di Cesare Pavese in un graphic novel